不管是統治MotoGP世界的RCV賽車,還是閃耀WSBK賽場的CBR,又或者征戰達喀爾拉力賽上的CRF,都可以在賽車上看到紅白藍三色的HRC標記。

也許你會以為HRC只是一個車隊贊助商,和Repsol或者shell沒有什么不同,不過假如你真的這樣想,那你可就大錯特錯了。

傳說武裝到牙齒的美國軍隊有著世界最先進的軍事技術,能夠在一萬公里以外把一顆炸彈丟進你家門口的牛奶箱里,可以在200公里太空拍攝汽車牌照--這些軍事技術中尖端的部分,全部來自于洛馬公司研究外星人技術的部門“臭鼬工廠”。沒錯,HRC就是Honda的臭鼬工廠,Honda黑科技的締造者。

HRC(Honda Racing Cropration,本田賽車公司)前身是Honda公司內部的RSC賽事服務中心,在開發NR500期間,RSC從Honda獨立出來,成立了HRC。HRC只從事賽車技術的研究開發,自成立以來開發了NS500、NSR500、RCV等統治賽場的強悍賽車,下面就從HRC成立以來的第一部神車NS500說起,一窺Honda的強大黑科技!

前面已經重磅推出過NR500的介紹,NR的橢圓活塞黑科技在當時乃至現在都是天下第一。遺憾的是NR500所使用的技術過于超前,龐大的車重始終困擾著車隊的奪冠目標。為此Honda先后使用了碳纖車架、鎂合金引擎等,但都不能與GP賽場上輕量化的2沖程賽車競爭。在參戰GP大賽兩年后,Honda最終決定“開發一部能贏的賽車”,這部賽車不再使用先進但沉重的4沖程引擎,而是改用傳統的2沖程引擎,這部賽車就是NS500。

NS500的主設計師宮越在觀看亞森站的GP大賽時發現,GP350組的快車,圈速竟然與GP500賽車相差無幾,甚至能夠登上GP500組的領獎臺。宮越分析后認為350賽車的優勢在于輕巧和緊湊,因此對NS500賽車也提出了同樣的要求,確立了“輕量化、緊湊”的設計思想。為了降低空氣阻力,NS500的正面投影面積甚至比同期的GP350賽車還小。引擎的寬度也被嚴格限制,為此設計了獨特的112度夾角的V3汽缸布局,對比鈴木和川崎的“立方4汽缸”布局,NS500的V3引擎大大降低了重量。

3缸引擎的馬力難以與4缸引擎匹敵,所以設計師們著力于提高引擎的低轉扭力。同期的4缸引擎大多配備了適合高轉大馬力的轉盤閥進氣口,而Honda則為這部V3發動機配備了少見的笛簧閥進氣口,從而取得了飽滿的中低轉速扭力。開發團隊在NR500項目上積累的寶貴經驗得以在NS500項目上大放異彩,輕量化高強度車架、組合式碳纖維輪框配合Honda強勁的引擎動力,NS500很快在GP賽場上嶄露頭角。

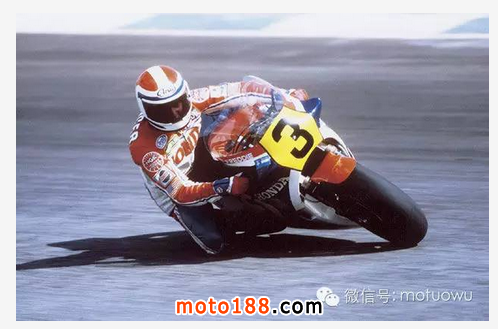

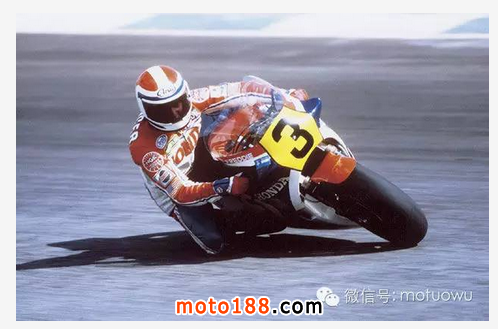

1982年,NS500參戰GP500大賽。年僅20歲的斯賓塞駕駛NS500賽車初次亮相即奪得第一站阿根廷站的季軍,站到了領獎臺上。三個月之后的比利時站GP大賽,斯賓塞駕駛三色花的NS500首次奪得冠軍獎杯,8月份,片山敬濟奪得瑞士站GP大賽冠軍,9月份,斯賓塞再奪意大利站冠軍。

這一年,NS500的積分為年度第三,盡管未能奪得年度冠軍,但NS500的優勢已經凸顯。要不是遇到了一些莫名其妙的故障,NS500絕不會止步于此。首站阿根廷比賽中,NS500引擎在比賽的最后一圈出現過熱,導致馬力下降;西班牙站的比賽中,斯賓塞奪得桿位,賽車卻在正賽中燒毀了點火器,不得不退出比賽。

此外,初登賽場舞臺的NS500還有一些致命的結構缺陷:這是Honda的第一臺2沖程GP賽車,所以賽車的重心分布并不理想。V3布局的引擎在車架中的位置過于靠后,致使NS500的前端操控反饋相當模糊,車手們的成績大多處于兩個極端:登臺或者退賽。這有點像羅西跳槽DUCATI之后的局面,車手一直抱怨Desmo賽車沒有前端(即前輪沒有車感),而DUCATI竟然束手無策,一切皆源于引擎不恰當的夾角設計。HRC完全解決賽車前端的問題用了大概3、4年的時間,而現今的DUCATI車隊也已經在改善前端的第5個年頭了,真是有趣的巧合。

與NS500形成鮮明的對比,作為重返GP賽場的頭號選手,使用鋁合金車架、碳纖維搖臂的NR500在斯賓塞奪冠的比利時站僅能以第11名完賽。從此NR被NS的耀眼光芒所掩蓋,在完成了銀石站的比賽后,NR黯然退場,此后的GP大賽成為NS的天下。

1983年,全新的NS500戰車投入到激烈的GP500大賽中。老對手鈴木和雅馬哈顯然不能容忍NS500的強勢崛起,各自的賽車也經歷大幅改進強化,準備與NS500一決高下。

在這一年的比賽格局中,Honda清晰的認識到了NS500賽車的優勢與劣勢:輕量化的車身和優異的車架設計讓NS500擁有GP500賽車中最好的彎速性能,而3汽缸的引擎設計則未能具有馬力優勢。這就意味著NS500在多彎的賽場有更高的獲勝幾率,而在大直道多的賽場,NS500必不能招架4缸引擎的瘋狂尾速。

在認真分析了每個GP分站賽道的特點之后,Honda針對性的改進了賽車,賽車的重心分布被重新分配,操控大大改善,NS500由此開啟了恢宏的GP大賽奪冠征程。斯賓塞在回憶這段歷史時曾經說道“82年款的NS500操控并不理想,大多數時間我是在強迫賽車比賽。83年的NS500雖然也不能夠發揮到極限,但騎上去就好像變成了身體的一部分,這讓我覺得好多了。”新賽季伊始,斯賓塞連續三站占據冠軍寶座,在法國勒芒站NS500甚至包攬了頒獎臺的所有位置。然而雅馬哈車隊的“King”羅伯茨可不會輕易讓出自己的冠軍寶座,兩者的爭斗一直持續到了1983年賽季的倒數第二站瑞士站,賽前雅馬哈車隊的羅伯茨甚至領先斯賓塞2個積分,全然勝券在握的氣勢。HRC分析了最后兩站的形式,認為NS500在最后一站的伊莫拉賽道完全不占優勢,所以勝敗在此一舉,必須拿下瑞士站的勝利!

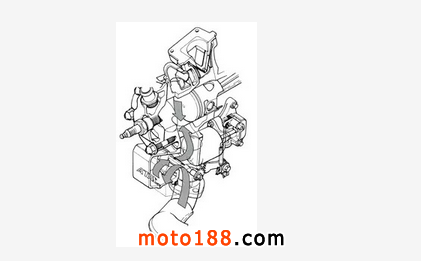

HRC發威了。有時一項技術只能改變局部的優勢,但這一次,HRC真的使出了外星系的黑科技:ATAC自動扭矩放大技術。ATAC與常見的排氣控制技術完全不同,ATAC在排氣管頭段設置了單獨的壓力波反射腔,反射腔的開口由蝶閥控制,從而在低轉速下產生強勁的機械增壓般的扭矩放大效果。

在HRC的黑科技--ATAC的幫助下,NS500賽車在83年最后的兩站比賽中分別以冠軍和亞軍的成績結束比賽,將年度冠軍的寶座牢牢的握在了手中!

僅用了兩年時間,Honda以HRC黑科技打造的NS500賽車擊敗了鈴木的RG500賽車,雅馬哈的YZR500賽車,以毫無爭議的優勢登上年度冠軍的寶座!

也許你會以為HRC只是一個車隊贊助商,和Repsol或者shell沒有什么不同,不過假如你真的這樣想,那你可就大錯特錯了。

傳說武裝到牙齒的美國軍隊有著世界最先進的軍事技術,能夠在一萬公里以外把一顆炸彈丟進你家門口的牛奶箱里,可以在200公里太空拍攝汽車牌照--這些軍事技術中尖端的部分,全部來自于洛馬公司研究外星人技術的部門“臭鼬工廠”。沒錯,HRC就是Honda的臭鼬工廠,Honda黑科技的締造者。

HRC(Honda Racing Cropration,本田賽車公司)前身是Honda公司內部的RSC賽事服務中心,在開發NR500期間,RSC從Honda獨立出來,成立了HRC。HRC只從事賽車技術的研究開發,自成立以來開發了NS500、NSR500、RCV等統治賽場的強悍賽車,下面就從HRC成立以來的第一部神車NS500說起,一窺Honda的強大黑科技!

前面已經重磅推出過NR500的介紹,NR的橢圓活塞黑科技在當時乃至現在都是天下第一。遺憾的是NR500所使用的技術過于超前,龐大的車重始終困擾著車隊的奪冠目標。為此Honda先后使用了碳纖車架、鎂合金引擎等,但都不能與GP賽場上輕量化的2沖程賽車競爭。在參戰GP大賽兩年后,Honda最終決定“開發一部能贏的賽車”,這部賽車不再使用先進但沉重的4沖程引擎,而是改用傳統的2沖程引擎,這部賽車就是NS500。

NS500的主設計師宮越在觀看亞森站的GP大賽時發現,GP350組的快車,圈速竟然與GP500賽車相差無幾,甚至能夠登上GP500組的領獎臺。宮越分析后認為350賽車的優勢在于輕巧和緊湊,因此對NS500賽車也提出了同樣的要求,確立了“輕量化、緊湊”的設計思想。為了降低空氣阻力,NS500的正面投影面積甚至比同期的GP350賽車還小。引擎的寬度也被嚴格限制,為此設計了獨特的112度夾角的V3汽缸布局,對比鈴木和川崎的“立方4汽缸”布局,NS500的V3引擎大大降低了重量。

3缸引擎的馬力難以與4缸引擎匹敵,所以設計師們著力于提高引擎的低轉扭力。同期的4缸引擎大多配備了適合高轉大馬力的轉盤閥進氣口,而Honda則為這部V3發動機配備了少見的笛簧閥進氣口,從而取得了飽滿的中低轉速扭力。開發團隊在NR500項目上積累的寶貴經驗得以在NS500項目上大放異彩,輕量化高強度車架、組合式碳纖維輪框配合Honda強勁的引擎動力,NS500很快在GP賽場上嶄露頭角。

1982年,NS500參戰GP500大賽。年僅20歲的斯賓塞駕駛NS500賽車初次亮相即奪得第一站阿根廷站的季軍,站到了領獎臺上。三個月之后的比利時站GP大賽,斯賓塞駕駛三色花的NS500首次奪得冠軍獎杯,8月份,片山敬濟奪得瑞士站GP大賽冠軍,9月份,斯賓塞再奪意大利站冠軍。

這一年,NS500的積分為年度第三,盡管未能奪得年度冠軍,但NS500的優勢已經凸顯。要不是遇到了一些莫名其妙的故障,NS500絕不會止步于此。首站阿根廷比賽中,NS500引擎在比賽的最后一圈出現過熱,導致馬力下降;西班牙站的比賽中,斯賓塞奪得桿位,賽車卻在正賽中燒毀了點火器,不得不退出比賽。

此外,初登賽場舞臺的NS500還有一些致命的結構缺陷:這是Honda的第一臺2沖程GP賽車,所以賽車的重心分布并不理想。V3布局的引擎在車架中的位置過于靠后,致使NS500的前端操控反饋相當模糊,車手們的成績大多處于兩個極端:登臺或者退賽。這有點像羅西跳槽DUCATI之后的局面,車手一直抱怨Desmo賽車沒有前端(即前輪沒有車感),而DUCATI竟然束手無策,一切皆源于引擎不恰當的夾角設計。HRC完全解決賽車前端的問題用了大概3、4年的時間,而現今的DUCATI車隊也已經在改善前端的第5個年頭了,真是有趣的巧合。

與NS500形成鮮明的對比,作為重返GP賽場的頭號選手,使用鋁合金車架、碳纖維搖臂的NR500在斯賓塞奪冠的比利時站僅能以第11名完賽。從此NR被NS的耀眼光芒所掩蓋,在完成了銀石站的比賽后,NR黯然退場,此后的GP大賽成為NS的天下。

1983年,全新的NS500戰車投入到激烈的GP500大賽中。老對手鈴木和雅馬哈顯然不能容忍NS500的強勢崛起,各自的賽車也經歷大幅改進強化,準備與NS500一決高下。

在這一年的比賽格局中,Honda清晰的認識到了NS500賽車的優勢與劣勢:輕量化的車身和優異的車架設計讓NS500擁有GP500賽車中最好的彎速性能,而3汽缸的引擎設計則未能具有馬力優勢。這就意味著NS500在多彎的賽場有更高的獲勝幾率,而在大直道多的賽場,NS500必不能招架4缸引擎的瘋狂尾速。

在認真分析了每個GP分站賽道的特點之后,Honda針對性的改進了賽車,賽車的重心分布被重新分配,操控大大改善,NS500由此開啟了恢宏的GP大賽奪冠征程。斯賓塞在回憶這段歷史時曾經說道“82年款的NS500操控并不理想,大多數時間我是在強迫賽車比賽。83年的NS500雖然也不能夠發揮到極限,但騎上去就好像變成了身體的一部分,這讓我覺得好多了。”新賽季伊始,斯賓塞連續三站占據冠軍寶座,在法國勒芒站NS500甚至包攬了頒獎臺的所有位置。然而雅馬哈車隊的“King”羅伯茨可不會輕易讓出自己的冠軍寶座,兩者的爭斗一直持續到了1983年賽季的倒數第二站瑞士站,賽前雅馬哈車隊的羅伯茨甚至領先斯賓塞2個積分,全然勝券在握的氣勢。HRC分析了最后兩站的形式,認為NS500在最后一站的伊莫拉賽道完全不占優勢,所以勝敗在此一舉,必須拿下瑞士站的勝利!

HRC發威了。有時一項技術只能改變局部的優勢,但這一次,HRC真的使出了外星系的黑科技:ATAC自動扭矩放大技術。ATAC與常見的排氣控制技術完全不同,ATAC在排氣管頭段設置了單獨的壓力波反射腔,反射腔的開口由蝶閥控制,從而在低轉速下產生強勁的機械增壓般的扭矩放大效果。

在HRC的黑科技--ATAC的幫助下,NS500賽車在83年最后的兩站比賽中分別以冠軍和亞軍的成績結束比賽,將年度冠軍的寶座牢牢的握在了手中!

僅用了兩年時間,Honda以HRC黑科技打造的NS500賽車擊敗了鈴木的RG500賽車,雅馬哈的YZR500賽車,以毫無爭議的優勢登上年度冠軍的寶座!